肝胆相照,大医勤朴且济苍生命

稻禾无忧,国士深耕尤思千万家

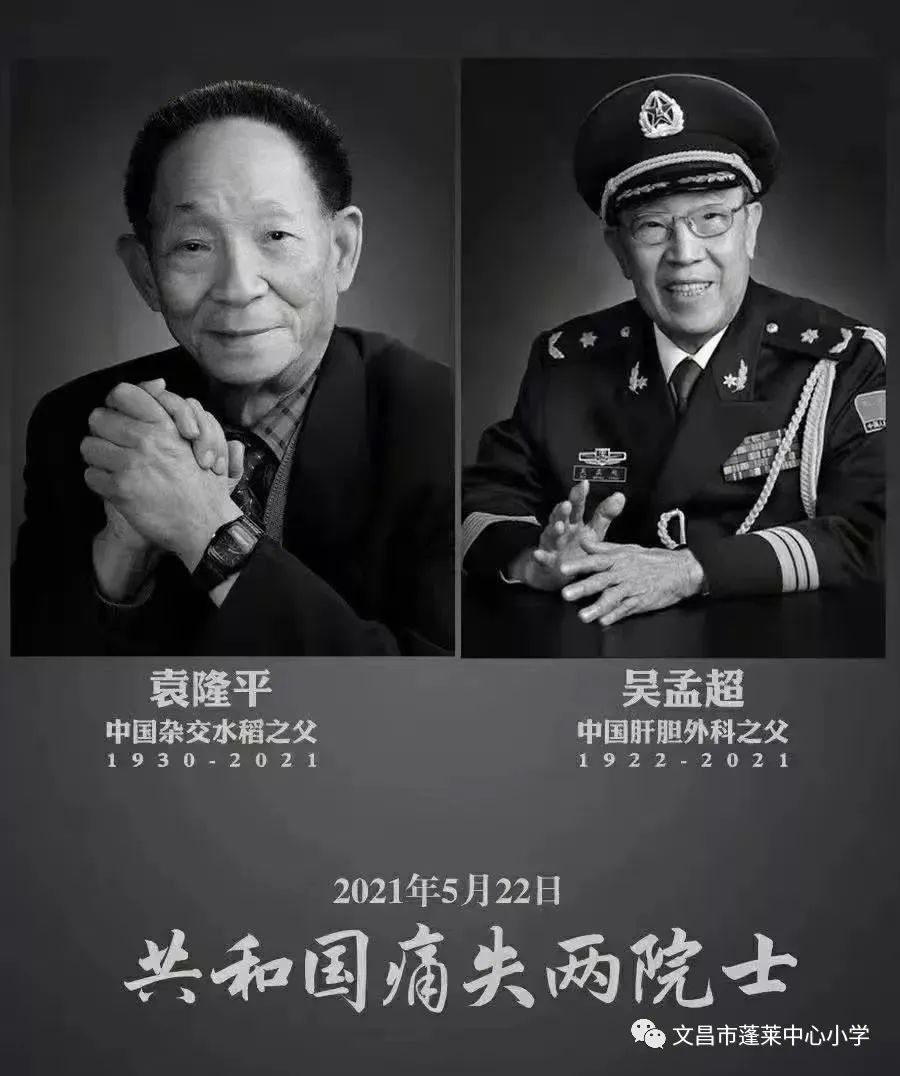

昨天,对于中国人民来说

是个无比悲伤的日子祖国痛失两位院士

5月22日

“杂交水稻之父”袁隆平院士

“中国肝脏外科之父”吴孟超院士

因病离世

江山思国士 四海溢稻香

“中国肝胆外科之父”

吴孟超

2021年5月22日13时02分,“中国肝胆外科之父”吴孟超逝世,享年99岁。

“中国肝胆外科之父”、中国科学院院士。他带领同伴完成了我国第一例肝脏外科手术,为新中国开创肝胆外科奠定了基础,使我国肝癌手术成功率从不到50%提高到90%以上,被誉为“中国肝胆外科之父”。对此,《人民日报》的报道中有过这样的综述——他在国内首创常温下间歇肝门阻断切肝法和常温下无血切肝法,他完成了世界上第一例中肝叶切除手术,也切除了迄今为止世界上最大的肝海绵状血管瘤,更完成了世界上第一例在腹腔镜下直接摘除肝脏肿瘤的手术......他主导建立了世界上规模最大的肝胆疾病诊疗中心和科研基地,建立了世界上最大的肝癌病理标本库,培养了最多肝胆外科领域的优秀人才。即便做出了这么多开创性贡献,但吴孟超院士看重的并不是创造奇迹,而是救治生命。官方统计数据,长达75年的从医生涯里,他拯救了超过16000名患者的生命。他这一生写满了“拯救”二字!

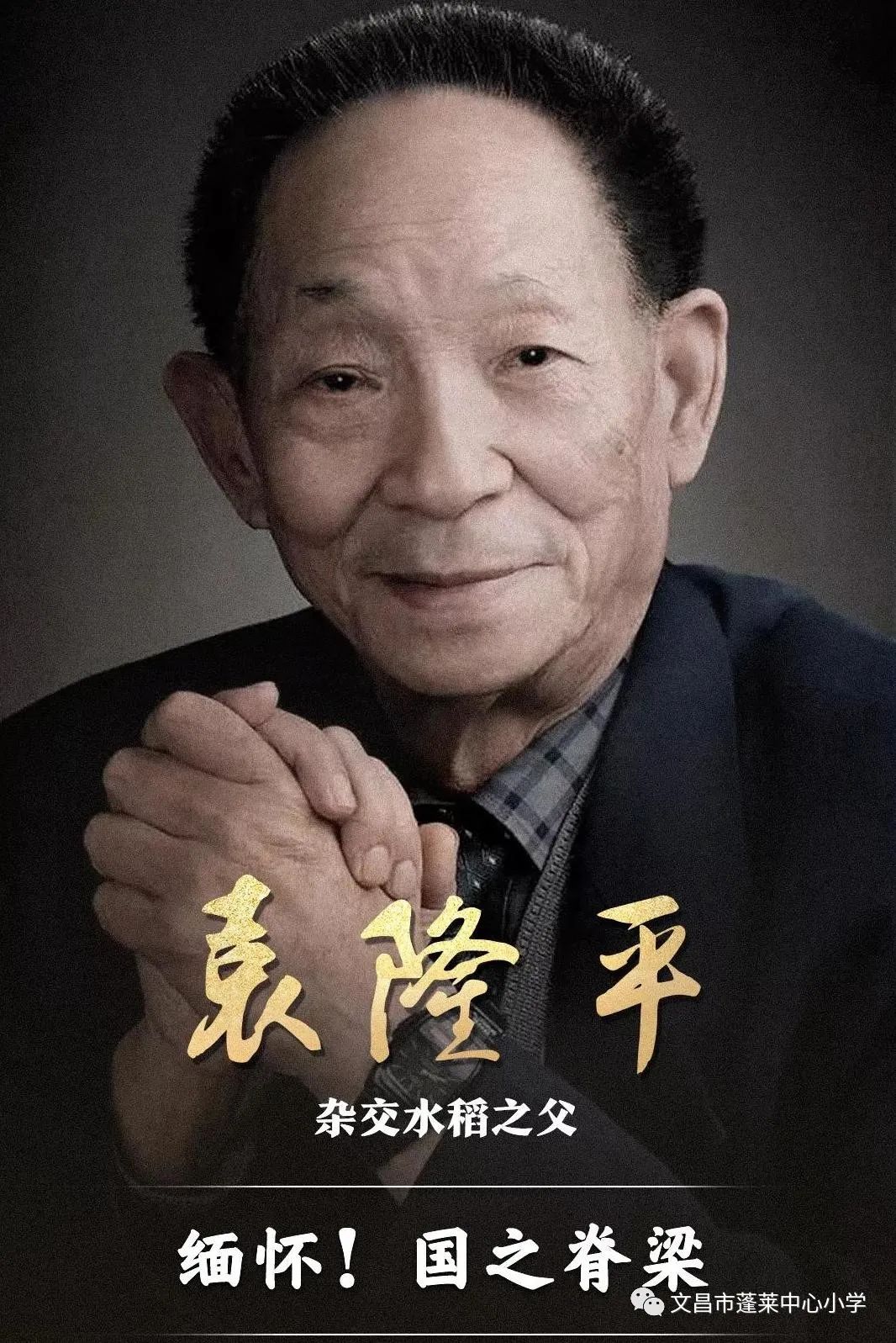

稻花香里忆起您

“杂交水稻之父”

袁隆平

2021年5月22日13时07分,“杂交水稻之父”袁隆平逝世,享年91岁。

袁隆平是世界上第一位将水稻的杂交优势成功地应用于生产的科学家,几十年来致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出了巨大贡献。袁隆平对很多人讲过他的两个梦:一个是杂交水稻覆盖全球梦,另一个是禾下乘凉梦。正是为了这两个“梦”,袁隆平一直没有停下脚步,历经半个世纪水稻研究,成为稻田的忠实守望者。30多次赴国际水稻所开展合作研究和技术交流,10多次赴印度、越南、缅甸、菲律宾、孟加拉等国指导发展杂交水稻,50余期杂交水稻国际培训班,培训了来自40多个发展中国家约2000名政府官员和农技专家……为表彰他对世界作出的巨大贡献,世界许多国家都为他颁发奖项,联合国粮农组织聘他为国际上发展杂交水稻的首席顾问,在浩瀚无际的宇宙中,还有一颗小行星被命名为“袁隆平星”。尽管已经90多岁了,他依然在坚持自己最初的梦想。湖南省农科院在袁隆平住宅旁安排了一块试验田,这块田从设立起就是他的“心病”。每天起床第一件事就是下田。获国家最高荣誉“共和国勋章”那天,知道衡阳12亩试验田正处于对花时期,他立即赶过去。在现场,袁隆平拿着水稻说“开花开得好好”。在2019年被授予“共和国勋章”后,他说:“我不能躺在功劳簿上,要尽量发挥新的贡献。我最大的愿望就是,饭碗要牢牢地掌握在我们中国人自己手上。”

也许有人想问:一位鲐背之年的老人面朝黄土背朝天,这份快乐,应该如何理解?只有袁隆平明白,这快乐二字的背后,不仅有梦想的支撑,热爱的助力,还有对人类温饱的责任在鞭策。

习近平总书记指出:

“科学成就离不开精神支撑。科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富。”

面对杂交水稻研究难题,袁隆平在实践基础上,以过人胆识和科学眼光投身其中,依据事实、发现真理、验证真理伴随其一生。上世纪50年代,肝脏还属于手术禁区,经过探索钻研,吴孟超创造性地提出肝脏外科“五叶四段”解剖学理论,自力更生、艰苦奋斗,坚持临床治疗和科学研究同步发展,中国走出了一条属于自己的肝脏外科发展道路。

科学探索永无止境。只有尊重知识、崇尚科学才能热爱科学、献身科学;科学家只有勇攀高峰、敢为人先,才能服务人民、献身祖国,引领科技不断向广度和深度进军。

科学家来自人民、植根人民,坚守着奉献国家、服务人民的底色。

1953年,23岁的袁隆平立下誓言:“要解决粮食增产问题,不让老百姓挨饿”。这位“看上去更像农民”的科学家,“不在家,就在试验田;不在试验田,就在去试验田的路上”,真正把论文写在了祖国的大地上,让中国人的饭碗牢牢端在自己手中。把挽救病人生命作为毕生追求的吴孟超,视病人如亲人,冬天查房,他会先把听诊器焐热了再使用。吴孟超常说:“一个好医生,眼里看的是病,心里装的是人。”

一切为了人民,他们以满腔热血和激情,尽好一份责任、捧上一份心血,生动诠释了深沉的家国情怀和以天下为己任的责任担当。

他们身上最闪光之处,就是心中时刻装着国家和人民,让科学家精神熠熠生辉。

“一稻济天下,肝胆两昆仑。”斯人已经远去,但留给这个世界的精神遗产永远不会淡去。心中有国有民的人,人民永远记住他、怀念他,把他放在心中。当我们仰望宇宙中的小行星时,会想起吴孟超、袁隆平,他们星光璀璨,永不暗淡;他们照耀我们前行的路,永不停歇!

版权所有:Copyright 2020 © All Rights Reserved.

新创技术 琼ICP备19003989号-1 文昌市蓬莱小学